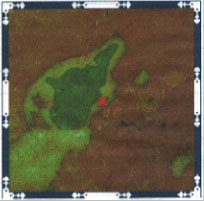

これがふたつめの地図だ。

おそらく緑色の部分が陸地で茶色い部分が海であろうことが推測される。そして海に当たる部分に渦巻き模様。これが渦潮を指していることは間違いない。つまり鳴門だ。それも鳴門海峡。

そして画面では見えないが×印のところに“お茶”という文字が書かれている。お、お茶ぁ?はっきりいってこれは手強い。鳴門公園には常々よく行くが“お茶”というキーワードに思い当たる場所はない。

さてさて、この“お茶”という謎の文字がいったい何を意味しているのか。とりあえず現地に行ってみることにしよう。そこに何かヒントが見つかるはずだ。

なぁに、謎が深ければ深いほどトレジャーハンターの血が騒ぐというものさ。簡単にいく冒険なんて本当の冒険じゃないね。