頂三角点、標高1955m |

山の頂上にはその標高を示す三角点が必ずある。剣山の場合、写

真に写っているしめ縄の中に標高を測量するための石柱が打ち込まれている。(ちなみに眉山にもある、バゴダの真横) タケダも浮かれてハイ、ポーズ! 気持ちよさそうに見えますが実はとても寒いのです。防寒具が必要ですね。 なにやらおばちゃん連中がしめ縄の中を目がけて願を掛けながら小石を投げ込んでいます。おぉ、なるほど。そんな遊びがあるのか、っとタケダも挑戦。 「世界中が僕の足元にひれ伏しますように〜!!!!!」 しかし、僕の投げた小石はあえなくはじかれてしめ縄の外に飛んでいってしまいました。残念ながら少年のピュアな夢は叶いそうにありません。 |

『山頂から写した360°のパノラマ風景』

|

山頂から見渡せる視界の中には平野が全くない。見えるのはただ、延々と連なる尾根ばかり。思えば遠くへ来たもんだと歌の一節が浮かぶ。 この光景は決して人の住む場所のそれではない。人の持つスケール感を遙かに凌駕する威圧感、そして大地の上を睥睨するかのような山々。世界中で山岳信仰が発生したのは、いたって自然な事だったのかも知れない。下の写 真にあるように山伏の方々の御一考様も昇りに来ていた。密教が山岳信仰であることを考えると、弘法大師、空海が88ヶ所の霊場を開いたこの四国もやはり山岳信仰が根付いていると考えてよいだろう。ともなって四国の霊場には山伏の存在が欠かせない。彼らは超自然的な力を求めて獣の皮を身に纏い高くそびえる山で修行を積む。 |

剣山脈第2の標高を有する「次郎笈」がすぐ近くに見える。頂上からの遊歩道が設けられているので次郎笈まで歩いて進むことが出来る。っと言ってもここから往復で1時間以上はかかるだろうと思われたので今回は辞退。また次回に登ることにしよう。 |

標高によって木々の種類が変わる |

山伏の方々御一行様、修験者か? |

倒木も天然のオブジェクト |

遙か遠くまで続く尾根、平地が見えない |

斜面に出来た登山道 せ、狭い |

樺かな? |

昆虫採集の御一行様 |

わき水がせせらぎへと流れ込む |

猿の腰掛けの群生 |

|

伸縮物干しの付いた大きな採集網や和凧に似た受け網を手に昆虫採集をしているパーティに遭遇。 |

|

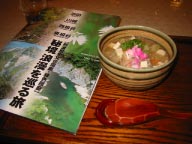

下りはリフトを利用しないで降りてきたのだけれど、山のいろんな素顔を見ることが出来てなかなか楽しかった。山登りに来ているのだから自分の足で歩くのが本筋だろう。 早速登山口附近にある食堂(兼お土産屋さん、どこにでもお土産屋さんってあるなぁ、、、。お土産っていう風習自体好感もてんのだが)で空っぽの胃袋に元気を補充。やはり現地名物でなきゃ気分台無しでしょう。というわけで蕎麦米汁を注文したのだ。好きなんだなぁー、これが。 |

・・・・・・・後日談・・・・・・・

| 数日後、徳島新聞の片隅に「剣山の標高見直しの危機」という見出しが載った。 公称1955メートルの標高が近年下がってきているのだそうだ。原因は頂上への登山が非常に容易になったために登山客が増加→頂上付近に生息する熊笹の群落へ足を踏み入れる登山客→頂上付近の200メートル周囲の地肌が露出→火山灰地質の柔らかい土壌が雨で流された、と見られる。このまま行くと現状より1メートルほど低くなってしまう見通 しだという。 より多くの登山客に来てもらおうとリフトを設けるなどして登山をしやすくしてしまった結果 、自らの観光資源の破壊につながったわけだ。剣山も泣いている。 剣山も北海道も沖縄も乗鞍も富士もみんな同じことがおきている。 日本人って、、、情けない。 |