実はもう一枚、防寒用にフリースを用意しているのだがこれは頂上までおあずけだ。今着てしまったら頂上で氷点下に下がった時にはもう体温調整をするものがなくなってしまう。もうすこし我慢だ。

さてさてここでまず明日の朝、頂上で食べる朝食のお弁当を受け取る。お弁当といってもご飯にふりかけが乗っかって漬物が添えてあるだけの質素なものだ。しかしこれが山らしくて良い。

[scudelia:cinema]

magical mystery tour

| 2004 funk fuji-yama page-2

|

|

■pm09:00、登り初めて3時間。ようやく仮眠地点の八合目の東洋館へ到着する。この時点での標高すでに3250m。気温はもう一桁台。デニムシャツだけでは凍えてしまうのでレインコートをウインドブレーカー代わりに着込む。登山用のレインコートはまだ持っていないのでこれはバイク用のレインコート。悲しいかなバイク用なのでフードがない。レインコートは登山には必須アイテムなんだよなぁ、、。しかし高すぎるしなぁ、、、。

実はもう一枚、防寒用にフリースを用意しているのだがこれは頂上までおあずけだ。今着てしまったら頂上で氷点下に下がった時にはもう体温調整をするものがなくなってしまう。もうすこし我慢だ。 さてさてここでまず明日の朝、頂上で食べる朝食のお弁当を受け取る。お弁当といってもご飯にふりかけが乗っかって漬物が添えてあるだけの質素なものだ。しかしこれが山らしくて良い。 |

|

■山小屋に泊まるのは初めて。まぁ、こんなところに宿泊することはあまりないだろう。山小屋とは呼ぶが一応21世紀なのでそれなりの宿泊施設があったりするかもしれないと思っていたが、これがもう絵に描いたよな山小屋。角材の柱と梁に適当に外壁と屋根を張り合わせただけの安易な建物だ。 |

山小屋にて |

|

■タコ部屋のような寝床に横になり目をつむるが、次々と後から寝床へ入ってくる人や、寝床を離れる人の気配が止まない。そうした環境の中、うとうととしたまま眠ってしまったのか、それとも寝付けないままだったのか。そんなことも分からないまどろみの中、起床が告げられる。予定ではpm11:00起床のはずだったが、時計を見ると11:30。すこしサービスをしてくれたのかもしれない。 ■高山病というのは、ご存知の通り空気中の酸素濃度が薄くなる高山で脳に供給する酸素が欠如して起こる症状のこと。一般

的には頭痛と吐き気に見まわれるという。平地での空気中の酸素濃度は16%程度ほどで、普段人間は肺に入れた酸素の内の10%ほどしか消費しない。残りは排出している。富士山の頂上の酸素濃度は平地の60%ほどなので、健常者であれば充分な酸素濃度は存在する。健康な人ならほとんどがこの高山病にかかることはないという。 ■やっと9合目を越えたあたり。頂上へ向かう人の列が渋滞になっている。ガイドの機転で別

のルートに切り替えて進むことにする。しばらくして、同じツアー参加者の老人男性が高山病にかかったようだ。時折、登山道のすみに這いつくばり嘔吐している。何と見窄らしい姿か、年寄りが自分の体力もわきまえずに興味本位

で富士山なんかに登ろうとするからだ、と老人を横目に追い抜いていく。実をいうと、こちらもそろそろ限界かなと思い始めていた。 |

am 05:07 |

am 05:08 |

am 05:09 |

am 05:11 |

■目の焦点も定まらないままひたすら歩みを進める。片足ずつ、半歩ずつ、鉛のように重くなった足をただただ前へと運び続ける。 ■am 05:00頃、空の果てが白んでくる。そうか、あちらが東か。 |

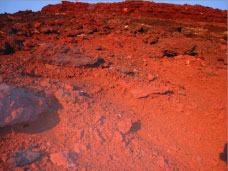

火星か?ここは |

噴火口と測候所 |

|

■さてと、無事、御来光も見ることが出来たことだし、頂上の山小屋で一休みしようか。 ■全周約3kmの火口をぐるりと一周する事をお鉢巡りと呼ぶ。せっかくなのだから廻って見たかったのだがツアーの行程が駆け足なもので予定には入っていなかった。山小屋で大休止の後、すぐに下山の予定である。 |

|

|

|

|

■頂上での集合場所は東京屋という山小屋。下には江戸屋という山小屋もある。いなせだねぇ。 ■頂上のお土産を買っているところへ、早くも集合のお呼びがかかる。 ■全員集合後、下の街の温泉で汗と埃を洗い流し、河口湖のほとりで昼食をとり帰路につく。帰りのバスはみんなぐったりとして静かだった。

|

お し ま い

magical mystery tour index

[scudelia:cinema] top page