|

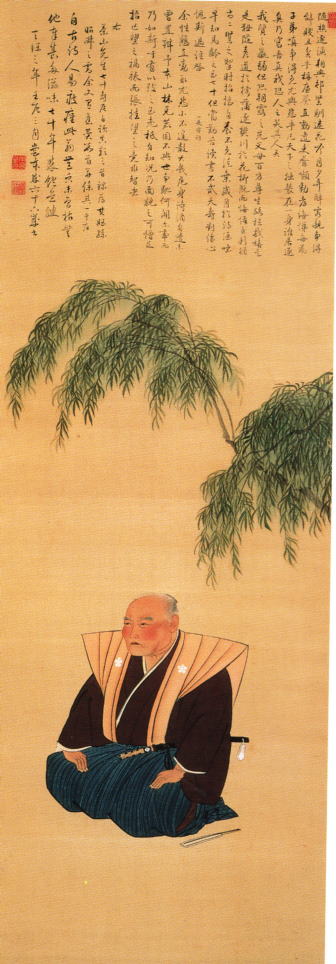

| 菅茶山の肖像画 |

| 備後史談13- 6 | 茶山と岩村南里 |

| 備後史談13-10 | 茶山と後藤漆谷 |

| 備後史談13-12 | 茶山と合田伯鱗 |

| 備後史談13-12 | 茶山と三谷尚玄 |

| 備後史談14- 5 | 三井雪航と茶山 |

| 備後史談14- 7 | 神童、森岡綱太 |

| 備後史談14- 9 | 茶山の大和行に陪従した牧東渚 |

| 備後史談14-12 | 山陽を中心としての茶山尺讀 |

| 備後史談15-10 | 文化8、9年の茶山の書簡 |

| 備後史談15- 6 | 奇人、牧詩牛のこと |

| 備後史談16- 4 | 文化9、10年の茶山の書簡 |

|

| 菅茶山の肖像画 |

|

|

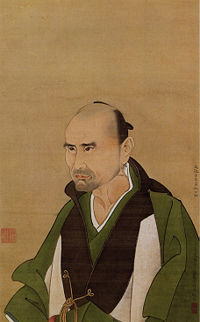

| 頼山陽の肖像画 |

| 五剣山を望み故柴栗山先生を懐ふ有り |

| 南望讃岐洲 | 南に讃岐の洲を望んで | |

| 遥指五剣山 | 遥に五剣山を指す | |

| 山峰如冽剣 | 山峰冽剣の如く | 冽とは寒さの厳しい様 |

| 峭立衆嶺端 | ||

| 正襟遥拜之 | 襟を正して遥に之を拜す | |

| 非山思其人 | 山に非ず其の人を思う | |

| 柴公吾父執 | 柴公は吾父執なり | 父執とは父の友達 |

| 実産出其間 | 実に産其の間に出す | |

| 応運振頽俗 | 運に応えて頽俗を振す | 頽俗とは俗に崩れる様 |

| 天意秀気攅 | 天意秀気 |

|

| 吾少贍其貌 | 吾、少し其の貌を |

|

| 有似此孱顔 | 似たる有此の孱顔に | 孱顔とは痩せてか弱い顔 |

| 雖非甚魁梧 | 甚しくは魁梧なるに非ずと雖も | 魁梧とは体が大きく立派である様 |

| 自抜群賢班 | 自から群賢の班を抜く | |

| 談論挺鋒鍔 | 談論鋒鍔を |

|

| 文辞痩不寒 | 文辞痩せて寒からず | |

| 顧吾謂可教 | 吾を顧みて教ふ可しと謂う | |

| 朽木庶彫 |

朽木彫 |

|

| 当時貪嬉楽 | 当時嬉楽を貪り | |

| 侮不屡往還 | 屡往還せざりしを侮ゆ | |

| 前輩日已遠 | 前輩日已に遠く | |

| 従誰鞭駑頑 | 誰に従ってか駑頑に鞭たん | 駑とは才能の劣る様 |

| 典刑今安在 | 典刑今安くに在り | |

| 山容独 |

山容独り |

さんがんとは険しい山の事 |

|

| 北條霞亭の肖像画 |

| 先日来讃州より才子の童子入門滞留いたし候、森岡綱太と申すもの、12歳にてふりわけ髪の小児に候へども、書物はよくよみ候。史記左伝なども一通手を通し居候。先は奇童と申すべきもり也。 |

|

| 柴野栗山の肖像画 |

| NO. | 人物 | 出身地 | 生没年 | 諱 | 名 | 字 | 通称 | 号 | 備考 |

| 1 | 阿部 良山 | 讃岐 | 1773-1821 | 世良 | 良山堂 | 篆刻家 | |||

| 2 | 阿部 良平 | 讃岐 | 1793-1862 | 温 | 伯玉 | 謙十郎・信次郎 | 謙洲・介庵 | 篆刻家 良山の長男 | |

| 3 | 阿部 春台 | 讃岐 | 1795-1832 | 岱 | 春台 | 泰蔵 | 鹿城 | 謙洲の弟 | |

| 4 | 荒木 密次 | 讃岐 | 密次 | 茶山弟子 | |||||

| 5 | 僧 意戒 | 讃岐 | 寒琇 | 寒? | |||||

| 6 | 石原 正七 | 讃岐琴平 | 1792-1824 | 鑑 | 士憲 | 正七 | 篁軒 | 茶山弟子 淮南の子 | |

| 7 | 石原 徽 | 讃岐琴平 | 1758-1814 | 徽 | 后琴 | 貞介 | 淮南・飲龍 | 牧詩牛の分家 | |

| 8 | 稲毛 屋山 | 讃岐高松 | 1755-1822 | 直道 | 聖民 | 官左衛門 | 屋山・息斎 | 篆刻家 | |

| 9 | 臼杵 直卿 | 讃岐 | 1796-1849 | 古愚 | 直卿 | 以斎・直右衛門 | 黙庵・信夫翁 | 茶山弟子 牧野黙庵 高松藩儒 | |

| 10 | 尾池 桐陽 | 讃岐丸亀 | 1765-1834 | 槃 | 寛翁 | 左善・左膳 | 桐陽 | 丸亀藩医 | |

| 11 | 片岡 琶渓 | 讃岐琴平 | 光範 | 民部の父 | |||||

| 12 | 片岡 民部 | 讃岐琴平 | 1796-1876 | 章範 | 民部・王民夫 | 象頭山多門院主 | |||

| 13 | 片岡 織衛 | 讃岐琴平 | 民部の弟 | ||||||

| 14 | 勝田 鹿谷 | 讃岐丸亀 | 1777-1849 | 斎 | 寧卿 | 九一郎 | 鹿谷 | 備中高松藩儒 | |

| 15 | 勝田 正之介 | 讃岐丸亀 | 丸亀藩士 | ||||||

| 16 | 勝田 赤泉 | 讃岐 | 敦 | ||||||

| 17 | 河口 友右衛門 | 讃岐多度津 | 容 | 友右衛門 | 晋霞 | 多度津藩家老 | |||

| 18 | 河口 順吾 | 讃岐多度津 | 政邑 | 順吾 | |||||

| 19 | 菅 市良左右衛門 | 讃岐象頭山 | 政英 | ||||||

| 20 | 神崎 市郎兵衛 | 讃岐引田 | 敬之 | 維顕 | 市郎兵衛 | 薈浦 | |||

| 21 | 菊池 五山 | 讃岐高松 | 1769-1853 | 桐孫 | 無絃 | 左太夫 | 五山・娯庵 | 江湖社社友 | |

| 22 | 菊壷 茂雄 | 讃岐 | |||||||

| 23 | 黒河 伊兵衛 | 讃岐北岡 | |||||||

| 24 | 小西 松塢 | 讃岐本山 | 1797-1845 | 游 | 貞遊 | 従之 | 元四郎 | 松塢 | |

| 25 | 小西 仁輔 | 讃岐本山 | 寛 | ||||||

| 26 | 後藤 芝山 | 讃岐 | 1721-1782 | 世鈞 | 竹風 | 守中 | 弥兵衛 | 芝山・竹鳳 | 高松藩儒 |

| 27 | 後藤 黙斎 | 讃岐 | 1759-1815 | 師周 | 元茂 | 弥右衛門 | 黙斎 | 高松藩儒 芝山の子 | |

| 28 | 後藤 漆谷 | 讃岐高松 | 1749-1831 | 苛簡 | 子易・田夫 | 袋屋勘四郎 | 木斎・漆谷 | 高松豪商 | |

| 29 | 合田 快庵 | 讃岐和田浜 | 温良 | 快庵 | |||||

| 30 | 合田 温恭 | 讃岐和田浜 | 温恭 | 救吾 | 『紅毛医言』 | ||||

| 31 | 合田 大介 | 讃岐和田浜 | 蘭斎 | 温恭の弟 | |||||

| 32 | 合田 才治 | 讃岐和田浜 | 1793-1809 | 秀 | 伯鱗 | 才治 | 茶山弟子 蘭斎の子 | ||

| 33 | 合田 時蔵 | 讃岐和田浜 | 1795-1811 | 靖斎 | 蘭斎の子 | ||||

| 34 | 河野 徳蔵 | 讃岐高松 | 石瀬尾薬方 | ||||||

| 35 | 佐々木 雲屋 | 讃岐高松 | 1777-1831 | 九萬 | 鳳程 | 萬九郎 | 雲屋 | 画家 長町竹石弟子 | |

| 36 | 佐々木 太郎右衛門 | 讃岐高松 | 西国屋 | ||||||

| 37 | 柴野 栗山 | 讃岐牟礼 | 1736-1807 | 邦彦 | 彦助 | 彦輔 | 栗山・古愚軒 | 阿波藩儒 昌平講教授 | |

| 38 | 柴野 碧海 | 讃岐 | 1773-1835 | 允常 | 応登・吉甫 | 平次郎 | 碧海・子慶 | 阿波藩儒 栗山の養子 | |

| 39 | 鈴木 親斎 | 讃岐岡田 | 綏 | 万邦 | 蟹谷・松江 | ||||

| 40 | 炭屋 保治 | 讃岐琴平 | 金毘羅金光院の御用金を司どる 森岡綱太の父 | ||||||

| 41 | 高島 太左衛門 | 讃岐琴平 | 牧東渚の父 | ||||||

| 42 | 高島 百穀 | 讃岐琴平 | 1786-1833 | 昌 | 百穀 | 信蔵 | 東渚 | 牧氏養子 東渚と同一人物 | |

| 43 | 中條 東? | 讃岐千疋 | 世和 | 奥夫 | 東?・竹趣・藍泉 | 姓源 | |||

| 44 | 富山 体五郎 | 讃岐高松 | 定静 | 士安 | 三村屋体五郎 | 潜斎 | |||

| 45 | 長町 竹石 | 讃岐高松 | 1757-1806 | 徽・賦 | 琴翁 | 徳兵衛 | 竹石・琴軒・文暉 | 画家 | |

| 46 | 僧 風牀 | 讃岐寺家 | 1779-1831 | 教存 | 快行 | 風牀 | 倉敷観龍寺住職 | ||

| 47 | 藤村 音九郎 | 讃岐和田浜 | 1797-1855 | 直弘 | 毅順 | 乙九郎 | 九淵・墨雨・今是 | ||

| 48 | 牧 石潭 | 讃岐琴平 | 1748-1827 | 匡直 | 温夫 | 久兵衛 | 石潭 | 棲碧山人の父 | |

| 49 | 牧 棲碧 | 讃岐琴平 | 1788-1833 | 景周 | 畏驥 | 徳稱 | 藤兵衛 | 棲碧山人・詩牛 | 石潭の子 東渚の義兄弟 |

| 50 | 牧 東渚 | 讃岐琴平 | 1786-1833 | 昌・碩 | 百穀 | 信蔵・周蔵 | 東渚・屏浦 | 石潭の養子 | |

| 51 | 三谷 堯民 | 讃岐丸亀 | -1846 | 助市・兵助 | 葵陵 | 丸亀藩士 | |||

| 52 | 三谷 尚玄 | 讃岐金倉 | 1787-1809 | 巽 | 子功 | 尚玄 | 茶山弟子 | ||

| 53 | 三井 直博 | 讃岐琴平 | |||||||

| 54 | 三井 雪航 | 讃岐田村 | 1796-1851 | 重清 | 士潔 | 沢弥→隆斎 | 雪航 | 山野氏 直博養子 金毘羅大権現金光院医員→奥医者 |

|

| 55 | 三野 謙谷 | 讃岐 | 1773-1851 | 知彰 | 子剛 | 新蔵・信平 | 謙谷 | 廉塾都講 高松藩儒 | |

| 56 | 村岡 呉竹 | 讃岐丸亀 | 1748-1807 | 景輿・井洲 | 伯衡 | 弥平太 | 呉竹 | 尾池桐陽の兄 | |

| 57 | 森 順次郎 | 小豆島 | 清類 | 中倫 | |||||

| 58 | 森岡 綱太 | 讃岐琴平 | 1806-1821 | 惟寅 | 士直 | 茶山弟子 | |||

| 59 | 宥瑜 | 讃岐琴平 | 寿福院 | ||||||

| 60 | 吉田 東甫 | 讃岐丸亀 | 洵直 | 子侯 | |||||

| 61 | 降神観宥乗 | 讃岐 | 覚智 | 星花 | |||||

| 62 | 渡辺 左衛門 | 讃州志度浦 | 正 | 伯徳 |

| 年 | 月 日 | 出来事 |

| 1806(文化3年) | 10.06 | 勝田赤泉が来訪する |

| 11.17 | 石原徽(后琴)・高島信蔵(牧東渚)が来訪する | |

| 12.29 | 恵充上人を招き塾で詩会を開く、岩村南里・高島百穀(牧東渚)・牧千里・向文二・松下敬治・鷦鷯大卿・小早川文吾が同席する | |

| 1807(文化4年) | 10. | 臼杵直卿(牧野黙庵)が来訪する |

| 12.01 | 柴野栗山が没する | |

| 1808(文化5年) | 2. | 黒河伊兵衛が来訪する |

| 1809(文化6年) | 1.09 | 塾で三谷尚玄が没する |

| 1.11 | 三谷尚玄を菅家墓地に葬る | |

| 2.23 | 勝田正之介が神辺に茶山を訪ねてくる | |

| 5.21 | 後藤漆谷・佐々木雲屋が来訪し宿す | |

| 6.29 | 塾で合田才治が没する | |

| 1811(文化8年) | 2.17 | 菅荘左衛門(菅市良左右衛門)が来訪する |

| 閏 2.25 | 高島信蔵(牧東渚)に書簡を送り廉塾都講就任を依頼する | |

| . | 3.27 | 牧棲碧山人が塾を出奔する |

| 8.29 | 菅市良左右衛門(政英)が来訪する | |

| 1812(文化9年) | 2.06 | 讃岐の弟子に高島信蔵(牧東渚)宛の贈り物を書簡とともに託す |

| 6.29 | 渡辺伝左衛門(渡辺左衛門)が来訪する | |

| 1813(文化10年) | 3.13 | 風牀上人が来訪する |

| 8.06 | 森贈次郎(森順次郎)と中條東?が来訪する | |

| 1814(文化11年) | 1.01 | 北條霞亭・佐藤子文・近藤元英・市川忠蔵・甲原玄寿・荒木密次・臼杵直卿(牧野黙庵)・佐々木文圭・太田孟昌と詩会を開く |

| 5.06 | 江戸に向け甲原玄寿・臼杵直卿(牧野黙庵)を伴い出発する | |

| 5.06 | 片岡民部・牧信蔵(牧東渚)・菅広介・泉?太左衛門と別れる | |

| 6.05 | 小川町の福山藩上屋敷に入る | |

| 7.02 | 鵜川子醇・甲原玄寿・臼杵直卿(牧野黙庵)と不忍池で飲む | |

| 7.22 | 柴野久四郎(柴野碧海)・大田南畝を訪ねる | |

| 7.24 | 羽兵衛の招きに直卿(牧野黙庵)を行かせる | |

| 7.26 | 柴野久四郎(柴野碧海)・土屋七郎が来訪する | |

| 8.06 | 勝田赤泉・太田典客が来訪する | |

| 8.17 | 勝田鹿谷が来訪する | |

| 8.19 | 甲原玄寿・臼杵直卿(牧野黙庵)が昌平講に釈采を配す | |

| 8.21 | 臼杵直卿(牧野黙庵)を平井可大に行かせ謝礼する | |

| 8.26 | 臼杵直卿(牧野黙庵)を服部宗侃に遣わし薬を乞う | |

| 8.28 | 臼杵直卿(牧野黙庵)を鈴木芙蓉・市河米庵・蠣崎波響に遣わす | |

| 8.29 | 臼杵直卿(牧野黙庵)を鈴木芙蓉に遣わす | |

| 9.07 | 勝田鹿谷が来訪する | |

| 9.20 | 日本橋百川楼での勝田鹿谷寿宴に行く | |

| 9.20 | 大田南畝・菊池五山・大窪詩仏・梯箕嶺・川合春川・中井董堂・鈴木雲潭・井上直記・文鳳と会う | |

| 9.21 | 片岡民部が郷里の書簡をもたらす | |

| 9.22 | 臼杵直卿(牧野黙庵)が片岡民部に行く | |

| 9.23 | 勝田鹿谷が来訪する | |

| 9.24 | 菊池五山・川合春川・勝田鹿谷・大坂平野屋らと会う | |

| 9.27 | 渡辺惣兵衛(渡辺左衛門)が茶花を恵む | |

| 10.05 | 海晏寺観楓会の出席30名 | |

| 10.11 | 三兵衛・片岡民部が来訪する | |

| 10.21 | 菊池五山が来訪し二朱銀を恵み蔀山の石書抜を返却する | |

| 10.26 | 臼杵直卿(牧野黙庵)を矢之倉の高松藩下屋敷に行かせ片岡民部の帰りを見送らせる | |

| 10.27 | 勝田鹿谷が二物を恵む | |

| 11.15 | 服部貞吉・吉沢五兵衛・武内東七・山名乙次郎・渡辺惣兵衛(渡辺左衛門)・森戸惣蔵が来飲する | |

| 11.16 | 勝田鹿谷が来訪する | |

| 11.20 | 井上四郎致仕の賀筵に出席40名が同席 | |

| 11.24 | 勝田鹿谷が萬屋小左衛門を同道して来訪する | |

| 11.28 | 鈴木文左衛門・矢野秉次・勝田鹿谷・・・が来訪する | |

| 12.03 | 菊池五山が絵を寄せ詩を求める | |

| 12.06 | 渡辺惣兵衛(渡辺左衛門)・田辺主計が来訪し酒を恵む | |

| 12.09 | 勝田鹿谷が来飲する | |

| 12.10 | 菊池五山が来訪し海野蠖斎招宴出席を促す | |

| 12.10 | 海野蠖斎を訪ね大田南畝・菊池五山・大窪詩仏・鏑木雲潭・稲毛屋山等と交わる | |

| 12.19 | 菊池五山を訪ねる | |

| 1815(文化12年) | 1.05 | 藤田直介・菊池五山が来訪する |

| 1.08 | 石田醒斎の招宴に行き、立原翠軒・菊池五山・大窪詩仏・清水藤蔵・葛西堅蔵・広瀬蒙斎と交わる | |

| 1.24 | 勝田鹿谷が来訪する | |

| 2.17 | 小島蕉園・岡本花亭・・・・・菊池五山が来訪する | |

| 2.20 | 月形七介・榊原鐵三郎・・・・・勝田鹿谷が来訪する | |

| 2.21 | 牧棲碧が来訪する | |

| 2.22 | 渡辺惣兵衛(渡辺左衛門)・鈴木直・太田孟昌・勝田鹿谷が来訪し氷根勇七を託さける | |

| 2.24 | 柴野栗山・尾藤二洲の墓を詣でる | |

| 2.24 | 柴野碧海・大田南畝・石塚次郎左衛門・伊澤蘭軒と告別する | |

| 2.26 | 江戸出発 竹田器甫・甲原玄寿・臼杵直卿(牧野黙庵)・江原與平・河崎敬軒が同道する | |

| 3.19 | (大坂) 三井雪航・中山文平が酒肴を恵む | |

| 3.22 | (尼崎) 宣二郎・為五郎・村上玄郷・三井雪航・中山文炳・絲川為蔵が来訪し酒をむ恵む | |

| 3.29 | 神辺に帰る | |

| 9.13 | 牧東渚が来訪する | |

| 10.04 | 竹田器甫・臼杵直卿(牧野黙庵)と尾道に行く | |

| 12.30 | 北條霞亭・竹田器甫・甲原玄寿・臼杵直卿(牧野黙庵)らと詩を賦す | |

| 1816(文化13年) | 6.19 | 降神観宥乗が来訪する |

| 1817(文化14年) | 9.13 | 三野謙谷が森岡綱太を連れ来訪する 綱太が入門する |

| 1818(文化15年) | 3.06 | 牧東渚・林新九郎・臼杵直卿(牧野黙庵)・渡辺鐵蔵を伴い『大和行日記』の旅に出る |

| 3.16 | 牧東渚らは奥の院に遊ぶ、一緒に一目千本に至る | |

| 3.17 | 吉野を出る 一目千本で牧東渚・林新九郎が別れて伊勢に向かう | |

| 3.17 | 土田で河相保平・桑田定太郎・佐藤謙介が別れて高野山に向かう | |

| 3.17 | 臼杵直卿(牧野黙庵)・渡辺鐵蔵と平野を経て越村服部宗侃を訪ね吉田意専と会う | |

| 3.17 | 留守中の神辺に僧道隆・河口友右衛門・河口順吾が来訪する | |

| 3.20 | 御香宮で臼杵直卿(牧野黙庵)を京都に急がせる 直卿が御旅町に出迎え升屋に泊す | |

| 3.21 | 後藤漆谷を訪ねる 漆谷と某の池大雅屏風を見る | |

| 3.21 | 臼杵直卿(牧野黙庵)と祇園・清水を経て鳥辺山に和田東郭・菅恥庵の墓を詣でる | |

| 3.23 | 後藤漆谷を訪ね阿部良平と会い留飲する | |

| 3.24 | 後藤漆谷を訪ね真知堂箏の会に行くのを約束する 北野天満宮裏門で別れ真知堂箏の会に向かう | |

| 3.24 | 出町で休憩し真知堂前で食事している途中で演奏会が終わる 会に出席していた漆谷と牧東渚・林新九郎と出会う | |

| 3.24 | 東渚・新九郎を連れ升屋に帰る | |

| 3.25 | 牧東渚・林新九郎が北野・平野の花見に行く | |

| 3.26 | 牧東渚と小田南豊を訪ねる | |

| 3.27 | 中山言倫が画を持ち来訪し後藤漆谷も来訪して一緒に見る | |

| 3.28 | 植田敬三が畑柳泰の言を伝え後藤漆谷所蔵書画を見ることを求める | |

| 3.29 | 牧熊太郎・牧東渚と東山双林・知恩院・祇園・大谷に遊び北佐野亭で小酌する | |

| 4.01 | 後藤漆谷・阿部良平を訪ねる | |

| 4.01 | 牧東渚・中山言倫らと真如堂に琵琶演奏を聞きに行くが中止で聖護院に憩い春篁亭で飲む | |

| 4.02 | 石原正七が来訪する 後藤漆谷・中山言倫が来訪する | |

| 4.03 | 後藤漆谷・鳩居堂が酒を恵む | |

| 4.04 | 丸山佐阿弥での阿部良平の招宴に牧東渚と行く 会物は100人以上 | |

| 4.06 | 牧東渚と後藤漆谷を訪ね書画を見る | |

| 4.07 | 牧東渚・林新九郎・矢野秉次が宇治に行き、渡辺鐵蔵が北野へ行く | |

| 4.08 | 牧東渚・林新九郎が比叡山に上る 中山言倫・石原正七が来飲する 後藤漆谷が来訪し書を乞う | |

| 4.09 | 畑柳泰の招きに行く、後藤漆谷も畑氏に来る、畑氏が所蔵する書画を見る | |

| 4.10 | 後藤漆谷に行き鰆で小酌する、朱彜尊の掛軸を見る | |

| 4.11 | 中山言倫・牧東渚と諧仙堂所蔵の短冊を見る | |

| 4.11 | 梅辻春樵・後藤漆谷らを訪ねる 鯛を漆谷に寿司を宿舎表の妻に贈る | |

| 4.14 | 牧東渚・臼杵直卿(牧野黙庵)・林新九郎・伊達太左衛門・依頼した印を持参した阿部良平と高尾寺・栂尾祠に遊ぶ | |

| 4.16 | 中山言倫・後藤漆谷と名村進八を介して長崎阿蘭陀館長プロムホフと会う | |

| 4.16 | 牧東渚・臼杵直卿(牧野黙庵)と雨蛤店で小飲する | |

| 4.17 | 聖護院双松亭での伊達太右衛門の招宴に後藤漆谷と行く | |

| 4.17 | 清岡菅公が書を、中村竹洞・浦上玉堂・浦上春琴が画を、茶山・漆谷が書を作る | |

| 4.18 | 後藤漆谷が来訪し東本願寺見学を相談する | |

| 4.19 | 石原正七がオランダ館に行く 合田時蔵が来訪する | |

| 4.19 | 北小路大学介・伊地智藤右衛門・後藤漆谷らと交わる | |

| 4.20 | 後藤漆谷・今村栄顕が来話する | |

| 1818(文政元年) | 4.22 | 二条新地景眺楼で武元登登庵の追善を催す 斎藤小平・柴田義董・鳩居堂・後藤漆谷・浦上春琴・小田南豊・中山言倫・牧東渚・石原正七・臼杵直卿(牧野黙庵)が会する |

| 4.22 | 春琴1幅・南豊3幅・義董2幅の画、小平和歌1首・漆谷漢詩1首・茶山・東渚・正七が書を作る | |

| 4.26 | 牧東渚が竹内に行く 讃岐国分寺隠居が来訪する | |

| 4.26 | 後藤漆谷と清岡菅公の招宴に行く 清岡が律詩1首、漆谷・茶山・清水雷首が絶句、杉岡道啓が七律1首、絶句1首、茶山七絶1首が成る | |

| 4.28 | 小倉藤公の招宴に後藤漆谷と行く | |

| 4.29 | 阿部良平・牧東渚と嵯峨に遊び六如上人の墓を詣でる | |

| 5.03 | 後藤漆谷が来訪し火とぼしを恵む | |

| 5.05 | 後藤漆谷・中山言倫を訪ねる | |

| 5.09 | 中山言倫・後藤漆谷と越後屋太兵衛を介して六孫王主僧所蔵書画を見る | |

| 5.11 | 佐藤謙介・臼杵直卿(牧野黙庵)と竹内の能を観る | |

| 5.12 | 大龍寺・春日亀弥太郎・別所有俊・岡本豊彦を訪ね柴野碧海に至る、後藤漆谷が先在する | |

| 5.13 | 柴野碧海が来訪し香合・花旱菜を恵む 碧海・後藤漆谷が今枝栄顕に来て飲む | |

| 5.15 | 後藤漆谷の樵巷の会に出席し柴野碧海・畑柳泰・・・・篠崎小竹・武内確斎と交わる | |

| 5.15 | 漆谷が小田南豊・東東洋らに会の画を描かせ、詩文を乞い絶句を作る | |

| 5.16 | 升屋宗七・後藤漆谷を訪ね告別する 漆谷が来訪し竹庵「桃柳双燕」・釧雲泉「山水」を示す | |

| 5.17 | 高瀬舟で京都を出立する | |

| 5.22 | (大坂) 三井雪航・備後広谷人らが来訪する | |

| 5.23 | 片岡琶渓を訪ねる | |

| 5.28 | 牧東渚を先に帰す | |

| 5.29 | 神辺に帰宅 | |

| 1820(文政3年) | 8.11 | 牧棲碧上人が来訪する |

| 9.06 | 風牀上人・小野泉蔵が来訪する | |

| 9.07 | 風牀上人・小野泉蔵と北條霞亭を訪ね飲む | |

| 9.08 | 風牀上人・小野泉蔵に七律一首を示す | |

| 9.09 | 風牀上人・小野泉蔵・北條霞亭・塾生と御領山に登る | |

| 9.14 | 風牀上人・小野泉蔵が来訪する神辺を去る | |

| 1821(文政4年) | 4.11 | 森岡綱太が没する |

| 4.12 | 牧東渚が書簡で森岡綱太の死を伝える | |

| 6.08 | 牧東渚に書簡を送り、森岡綱太葬儀の際に門田朴斎への饗応へのお礼と綱太位牌を記す | |

| 6.22 | 森岡綱太両親が来訪し謝意を示す | |

| 9.08 | 風牀上人・小野泉蔵・梅野原太郎が来訪する | |

| 9.09 | 風牀上人・小野泉蔵・梅野原太郎と金粟園ど重陽に宴を張る | |

| 10.05 | 風牀上人・小野泉蔵が来訪する | |

| 1822(文政5年) | 7.02 | 風牀上人が小西松塢を同伴し来訪する |

| 10.22 | 但馬の温泉から帰った風牀上人が来訪し但馬土産を恵む | |

| 10.25 | 風牀上人が去る | |

| 1823(文政6年) | 8.15 | 風牀上人・水田福洲・岡宗左衛門・鳥?又三郎が来訪する |

| 8.18 | 風牀上人・水田福洲・岡宗左衛門・鳥?又三郎が去る | |

| 9.28 | 後藤漆谷が来訪する | |

| 10.02 | 後藤漆谷らと尾道に行く | |

| 1824(文政7年) | 8. | 牧棲碧上人が来訪する |

| 8.20 | 片岡民部・吉田三郎が来訪する | |

| 9.09 | 風牀上人が来訪する | |

| 9.11 | 風牀上人が長崎に出立する | |

| 1825(文政8年) | 3.03 | 牧東渚が来訪する |

| 3.11 | 道光上人・牧東渚と桜見する | |

| 4.26 | 宥瑜(萬福院)が来訪する | |

| 6.27 | 菊壷茂雄が来訪する | |

| 1826(文政9年) | 5.03 | 風牀上人が来訪する |

| 5.07 | 風牀上人が去る | |

| 11.15 | 三谷堯民が来訪する | |

| 1827(文政10年) | 2.13 | 後藤漆谷・風牀上人・中條東?が来訪し、一緒に丁谷に梅見する |

| 2.14 | 後藤漆谷・風牀上人・中條東?と栄谷に梅見する | |

| 4.07 | 茶山八十賀宴が開かれ30余人が出席 | |

| 8.13 | 茶山が没する | |

| 8.20 | 茶山が網付谷に葬られる |

| 漆谷翁家世日蓮教を崇す。翁死に臨んで遺言して日く。 我を祭るに題目を唱う勿れ。唯、仁義禮智孝悌忠信の八字を誦せ。 則ち足る也。 世、唯翁の風流を知る、而してその卓識、この如く有りを知らず。 |

|

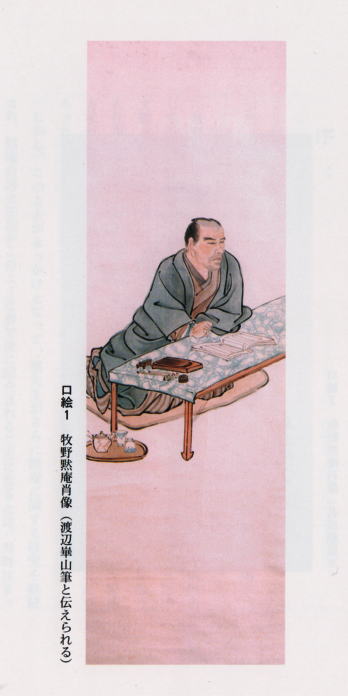

| 牧野黙庵の肖像画 |

|

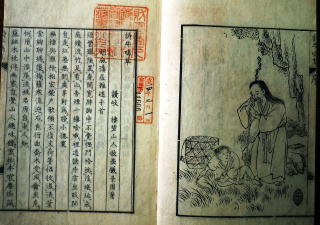

| 「詩牛鳴草」の見開き頁 |

| 僕明日発靭西省老母理装紛々中了此巻鹵莽萬怒 |

| 修史多年事論評 汗青堆裡寄斯生 些々七寸毛錐子 描出英雄相斫声 |

| 其以後は御疎濶に打ち過し申し候・・・中略・・・帰京の途次西讃に舟泊まり数日、終に上陸し、平田、藤村諸子と昨夕当地日柳氏宅迄着きし候。象山は始めての義に御座候へば、何卒貴兄の御引き回しを願い申したく存じ奉り候・・・後略。敬具 4月28日 頼久太郎 片岡民部様貴下 |

|

| 我れは天朝の直臣なり何ぞ藩主に仕えて陪臣なる事をなさん |

| 御手教捧読仕候、如高諭秋涼相増所、愈御安健被成御入、奉欣賀候、小子無事罷在候、乍慮外御安意可被下候、然者、被為掛盛意、佳墨一丸御恵被下、○○御厚眷奉謝候、近来如何御起居被成候哉、御状況承度候、御書面、御高作御○示被下候様相見え候へ共、封中に無之候、御遺留に相成候哉、無覚束候、再信之節御示教奉希候、右御報旁御尋申上候、書餘期再信候、恐惶謹言。 北條譲四郎 拜復 松荘上人猊坐下 |

|

中秋うたなし、十六夜、或家の水亭にて、 よもすから、めてしきのふやつかれしと、月も心して雲にいさよふ。 我宿に、めていきのふの月よりも、水の檻、てりそまされる。 かかるわけなき事に、月のよひを過し申候、御憐察可被下候。 晋師 松荘様 |

松荘が菅茶山の70の賀によせた句です。文化14年(1817)が茶山の70の賀にあたります。

| あすか川七瀬の淀によるなみのわかかへるへき君にそありける |

松荘が北條霞亭の父の70賀に秋菊有佳色といふことを・・・。

| いくあきも君かみきりの白菊はおいせぬいろにさきにほふらむ |

| 国家多事なり、詩歌を楽しむ秋にあらざるなり |

|

論外史 見咨及外史前記後記之目僕未有以対及読上楽翁公書及得其説蓋鎌倉氏以降武人代管轄天下故必受征夷之宣於朝廷者而後乃得列正記所以正名分而一統記其意固美矣然新田氏未膺征夷之任特以専兵馬之権得列正記而織豊二家総軍国之重顧以旡征夷之拜置諸前記一興一奪自乱其例有未厭人意者然以大史之撰其例猶有牴牾者况此書曷用深推究 |

|

論頼山陽 僕平生酷愛頼山陽文字而不喜其為人以為山陽大節既虧 |

| 年の暮れ城中に暫く泊まった時の句 |

| 寒威栗冽粟生膚 | 寒威栗冽膚粟を生ず | 寒さ厳しく風も冷たく、肌に粟が出来るほどだ。 |

| 種火紅残煮茗炉 | 種火紅く残り茗炉を煮る | 種火が紅く見えているのは、茶をたてている炉の火だ。 |

| 自笑閑人閑不得 | 自閑人を笑うに閑を得ず | あわれなことに、私はこれという用事もないのに閑がない。 |

| 竹窓微雪製屠蘇 | 竹窓の微雪、屠蘇を製る | 竹の窓の外は雪だが、内ではお屠蘇を作っているようだ。 |

| 葛原から広田へ行く途中の所見 |

| 橦花雪白稲雲黄 | 橦花、雪白にして稲雲黄なり | 橦花は真白で稲は黄色の雲のようだ。 |

| 割拠 |

割拠、 |

あちこちにある肥えた田畑に、それぞれ花をつれたり稔ったりしている。 |

| 野菊不関人世事 | 野菊は人世の事に関せず | 野菊は世の煩わしさに関係なく、 |

| 逢秋亦自弄幽妝 | 逢秋亦自ら幽妝を弄ぶ | 秋になればきれいな花を静かにつける。 |

| 合田才治年十四寓余塾才而勤学 一旦帰省不復来訃音 尋至頃乃翁時蔵君寄此巻乞刪遺詩百餘首 成於塾中者居多晴窓披閲當時琢句援筆之状宛然目下且泣且誦 不堪?如之感云 |

| 即事三谷子功諸子 寒夜衰翁梦易驚 愁心空伴一燈明 書寮頼有君曹寓 喜聴伊吾徹暁聲 |

| 綱太は年初めて12、海に杭して来り、余の塾に寓す。 |

| 秋半陰蒸気漸平 | 秋半、陰蒸、気漸やく平 |

| 天容海色転澄清 | 天容、海色、澄清に転ず |

| 遥看象首山頭月 | 遥かに看る象首、山頭の月 |

| 長在浮雲雲外明 | 長く在す、浮雲、雲の外の明 |

| 町史ことひら4 | 平成9年 | 琴平町 |

| 菅茶山と頼山陽 | 昭和46年 | 富士川英郎著 東洋文庫 |

| 菅茶山とその世界 | 平成7年 | 広島県立歴史博物館 |

| 讃岐史談 第四巻第一号 | 昭和14年 | 讃岐史談会 |

| 讃岐郷土読本 | 昭和9年 | 讃岐郷土研究会 |

| 日本の風俗第二巻七号 | 昭和14年 | |

| 日柳燕石研究 | 草薙金四郎著 | |

| 後藤漆谷の書跡とその周辺 | 平成17年 | 高松市歴史資料館 |

| 奈良広葉家集 | 昭和13年 | 奈良角三郎著 |

| 讃岐人名辞書 | 昭和3年 | 梶原竹軒監修 |

| 菅茶山・六如 | 平成2年 | 岩波書店 |

| 随筆讃岐の文人 | 昭和17年 | 草薙金四郎著 |

| 続讃岐の文人 | 昭和28年 | 草薙金四郎著 |

| 丸亀の歴史散歩 | 昭和63年 | 直井武久著 |

| 牧野黙庵の詩と生涯 | 平成17年 | 濱久雄著 |

| 菅茶山略年譜(草稿) | 平成10年 | 菅茶山記念館・神辺町教育委員会 |